Diese gelten generell als windverbreitete, kleine, reduzierte „Staubsamen“. Forscherinnen und Forscher der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und des Botanischen Garten und Botanischen Museums Berlin-Dahlem der Freien Universität Berlin präsentieren ihre Ergebnisse aus 40 Jahren Forschung an Orchideensamen in einer umfangreichsten Monographie. Herausgeber ist der Botanische Garten und das Botanische Museum Berlin-Dahlem der Freien Universität Berlin.

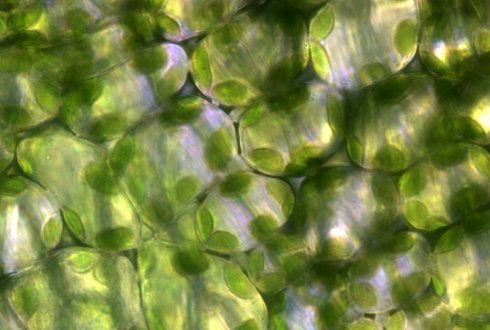

Orchideensamen sind vielfältiger als bisher angenommen: Sie variieren in der Größe von 0,1 mm bis 6 mm und in ihrer Gestalt, aber vor allem in der Oberflächenstruktur und Aufbau der Samenschale. Die morphologischen Merkmale der Samen verschiedener Artengruppen stimmen oft sehr gut mit Stammbäumen überein, die auf Analysen der Erbinformationen basieren. Somit erlauben bestimmte Samenmerkmale bei Orchideen die Evolution dieser faszinierenden Pflanzengruppe besser zu verstehen.

Orchideen lösen seit Jahrhunderten weltweit Begeisterung bei Botanikern wie Laien aus und enthalten beliebte Zimmerpflanzen. Die bekanntesten Orchideensamen sind die der Vanille, die in echtem Vanilleeis als schwarze Punkte sichtbar sind. Die Literatur über Orchideen ist kaum überblickbar. Umso überraschender, dass über die Samen von Orchideen bisher wenig bekannt war. Die Monographie veröffentlicht Ergebnisse einer systematischen Untersuchung von 1100 Arten aus 352 Gattungen der Familie der Orchidaceae. Über 620 Abbildungen auf 245 Seiten zeigen die beeindruckende Vielfalt der Orchideensamen, vor allem ihrer Feinstruktur in rasterelektronischen Aufnahmen.

pr>Erstaunliche Besonderheiten wurden deutlich. So enthalten die Samen der Gattung Thecostele bis zu 12 Embryonen – und nicht wie bei Samenpflanzen üblich nur einen. Das ist umso bemerkenswerter, da die Samen von Orchideen stark reduziert sind im Vergleich zu denjenigen der meisten anderen Samenpflanzen. So enthalten Orchideensamen beispielweise kein Nährgewebe, um den Embryo während der Keimzeit zu ernähren. Darum brauchen die Samen zur Keimung einen Pilz, mit dem Erdorchideen meist zeitlebens in Symbiose leben. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme: die Samen einiger Arten der Gattung Disa enthalten sehr wohl Nährgewebe.

Einige der winzigen Orchideenarten zeigen unerwartet komplizierte Strukturen als Anpassung an die Verbreitung. In den Regenwäldern Asiens lebt Chiloschista lunifera. Ihre mikroskopischen Samen werden schwerelos vom Wind verbreitet. Kommen sie in Kontakt mit feuchter Baumrinde, entrollen sie einen raffinierten Haftapparat aus spiraligen Anker-Fäden und können sich so in den höchsten Zweigen der Baumriesen etablieren.

Der Autor Wilhelm Barthlott ist Systematiker und hat sich vor allem mit tropischen Epiphyten beschäftigt. Gleichzeitig ist er ein Experte für die Raster-Elektronenmikroskopie pflanzlicher Oberflächen. Der von ihm entdeckte Lotus-Effekt wurde Vorbild für technische selbstreinigende Oberflächen und feiert weltweit wirtschaftlichen Erfolg.