Invasive Landschneckenarten können heimische Arten verdrängen und der menschlichen Gesundheit schaden. Eine aktuelle Studie des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) schafft eine Übersicht über die exponentielle Zunahme und dynamische Ausbreitung von Landschneckenarten, die aus anderen Kontinenten nach Europa und in den Mittelmeerraum eingeschleppt wurden.

Bislang fehlt es an Informationen über die Ausbreitung gebietsfremder Arten, insbesondere der wirbellosen Tiere wie Schnecken. Die soeben in dem Journal NeoBiota veröffentlichte LIB-Studie liefert eine Grundlage für Entscheidungen über weitere Maßnahmen zur Kontrolle oder Ausrottung eingeführter Populationen.

Landschnecken kommt in Ökosystemen eine tragende Funktion zu. So zersetzen sie verrottende Pflanzen und spielen damit eine wichtige Rolle im Nährstoffkreislauf und bei der Bodenbildung. Jedoch: Immer mehr Arten werden über ihr Heimatgebiet hinaus verbreitet, in der Regel durch den Menschen, manchmal absichtlich, oft aber auch unbeabsichtigt durch Warenhandel oder Reisende.

„Trotz der Bemühungen, Listen gebietsfremder Arten zu erstellen, gibt es nicht einmal für Europa ein gut dokumentiertes Verzeichnis gebietsfremder wirbelloser Arten“, betont Prof. Dr. Bernhard Hausdorf, Sektionsleiter Mollusca im LIB.

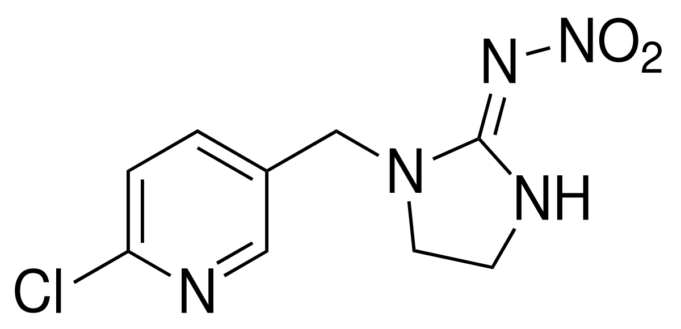

Die Studie untersucht 22 Landschneckenarten, die aus anderen Kontinenten nach Europa und in den Mittelmeerraum eingeschleppt wurden. Die meisten von ihnen sind klein, leben von verwesenden Pflanzenteilen und sorgen offensichtlich kaum für Probleme. Dagegen können fleischfressende Arten die einheimischen Schnecken bedrohen und Arten, die sich von Gemüse und Salaten ernähren, können Schäden in der Landwirtschaft verursachen. Manche Arten dienen sogar als Wirte und Vektoren von Parasiten, die beispielsweise Hirnhausentzündung auslösen können und schaden so indirekt der menschlichen Gesundheit.

Zu den schädlichen Arten gehören die kürzlich aus dem tropischen Afrika in den Mittelmeerraum eingeschleppten Laevicaulis Arten und die afrikanische Riesenschnecke Lissachatina fulica. Sie können auf bewässerten landwirtschaftlichen Flächen oder in Gewächshäusern wirtschaftliche Schäden verursachen, indem sie die Ernte vernichten oder kontaminieren, sodass sie nicht mehr verkäuflich ist.

Bernhard Hausdorf arbeitet in seiner Studie Aufzeichnungen über Landschneckenarten auf, die nach 1492 aus anderen Regionen in die westpaläarktische Region, Europa und den Mittelmeerraum, eingeführt wurden und sich in freier Natur etabliert haben. Dabei beobachtet er, dass die Zahl der gebietsfremden Arten seit dem 19. Jahrhundert kontinuierlich zugenommen hat, ab den 1970er Jahren sogar exponentiell und dass sich die eingeschleppten Arten immer weiter ausgebreitet haben.

Innerhalb Europas siedeln sich die gebietsfremden Arten in der Regel von Süden nach Norden und von Westen nach Osten an. Dreizehn der 22 untersuchten Arten kamen aus Nordamerika, drei aus Afrika südlich der Sahara, zwei aus der australischen Region, drei wahrscheinlich aus der orientalischen Region und eine aus Südamerika.

Auch wenn sich Handelsbeziehungen und die Ausbereitung von Arten in Beziehung setzen lassen, ist nach Hausdorf in erster Linie das vorherrschende Klima entscheidend: „Die Ausbreitung vieler der eingeschleppten Arten, insbesondere der sich in Mittelmeergebiet ausbreitenden tropischen Arten, wird vermutlich durch den Klimawandel begünstigt.“