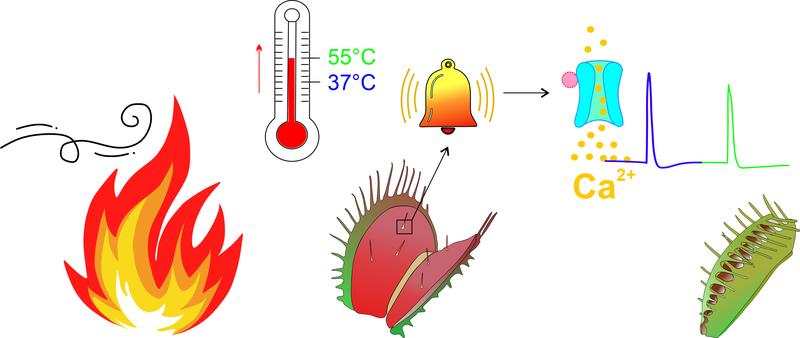

Viele Pflanzen fordern Verstärkung an, wenn sie von Insekten oder anderen kleinen Pflanzenfressern befallen werden. Zu diesem Zweck sondern sie Gerüche ab. Diese locken beispielsweise Wespen an, die als Parasiten auf der Suche nach Raupen als Wirtstiere sind. Die Wespen legen ihre Eier dann in den Raupen ab und töten diese dadurch. Dies bedeutet: weniger Schmetterlinge und gefräßige Raupen in der nächsten Generation.

Ein internationales Forschungsteam hat nun untersucht, welchen Einfluss zwölf Pflanzenfresser-Arten auf eine wilde Kohl-Art (Rübsen bzw. Brassica rapa) haben. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Kohl-Pflanzen die Gerüche, die sie verströmen, an die Eigenschaften des entsprechenden Pflanzenfressers anpassen. Besonders überraschend ist, dass die Pflanzen andere Gerüche verströmen, wenn sie von nicht-einheimischen (exotischen) anstelle von einheimischen Pflanzenfressern befallen sind.

Unterschiedliche Pflanzenfresser induzieren unterschiedliche Gerüche

Unter den getesteten zwölf Pflanzenfresser-Arten waren Raupen, Blattläuse und eine Nacktschnecke. Außerdem waren in der Auswahl Nahrungsspezialisten und -generalisten, saugende und beißende sowie exotische und einheimische Pflanzenfresser vertreten. Die Forscher ermittelten feine Unterschiede zwischen den Gerüchen, die die angegriffenen Pflanzen verströmten. Dafür verwendeten sie einen Gaschromatografen mit einem hochpräzisen Massenspektrometer. So zeigte sich, dass sich die Reaktionen der Pflanzen auf fremde und einheimische Pflanzenfresser nicht anhand einer einzigen flüchtigen Substanz unterschieden, sondern anhand des Verhältnisses verschiedener Substanzen. «Das passt zu dem, was wir über die Wahrnehmung und das Verhalten von parasitoiden Wespen und anderen Prädatoren wissen. Sie nutzen eine Mischung aus verschiedenen Geruchs-Substanzen, um Informationen über ihre Beute zu erhalten«, erklärt Studienleiterin Prof. Dr. Nicole van Dam von der Friedrich-Schiller-Universität Jena, die auch Professorin am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) ist. Sie ist gleichfalls mit der Radboud-Universität in Nijmegen (Niederlande) verbunden, an der auch zwei der anderen Studienautoren tätig sind und wo die Forschungsarbeit durchgeführt wurde.

Kommunizierende Pflanzen

Viele nicht-einheimische Pflanzenfresser wurden mittlerweile nach Europa eingeschleppt, was durch die Globalisierung vorangetrieben und durch den Klimawandel begünstigt wird. Das Problem mit den exotischen Pflanzenfressern besteht darin, dass sie ähnliche Gerüche wie einheimische Arten auslösen können. Dies kann die einheimischen Feinde verwirren, von denen manche die exotischen Pflanzenfresser nicht nutzen können, um in ihnen ihre Eier abzulegen. Bei der Studie von van Dam und ihrem Team war dies jedoch nicht der Fall: Die nicht-einheimischen Pflanzenfresser lösten ganz andere Gerüche aus als ihre einheimischen Pendants, auch wenn sie auf ähnliche Weise an der Pflanze fraßen. Prof. van Dam sieht diese Ergebnisse als einen «spektakulären Beweis» dafür, wie konkret Pflanzen auf ihre Umwelt reagieren. «Die Pflanzen haben vielleicht weder ein Nervensystem noch Augen, Ohren oder einen Mund, doch sie können unterscheiden, wer sie angreift. Dadurch können sie parasitischen Wespen verlässliche Informationen übermitteln. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass sie sogar in der Lage sind, zwischen einheimischen und fremden Pflanzenfressern zu unterscheiden.»

Quelle:Uni Jena, Nicole van Dam